中西医结合诊治慢性乙型肝炎(CHB)具有悠久的历史和确切的疗效,为进一步促进我国中西医结合防治CHB诊疗方案的规范化,参考已公开发表的CHB指南、专家共识以及最新研究成果,本专家共识从“CHB的流行病学现状、发病机制与病因病机、中西医结合诊断与辨证分型、中西医结合治疗及专家推荐意见”等方面进行了全面系统的编写。与以往发表的指南或共识相比,本专家共识更加突出了中西医结合的诊治原则。同时,遵照循证医学的原则,总结近十年中医药、中西医结合治疗CHB的临床研究成果,形成《慢性乙型肝炎中西医结合诊疗专家共识》,供中医药、中西医结合防治CHB的临床医师参考。

本专家共识按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》起草。在参考既往已公开发表的CHB指南、专家共识及文献调研的基础上,总结临床一线经验,坚持中西医结合诊治原则,细化和优化诊疗方案。本专家共识将根据国内外有关慢性乙型肝炎中西医结合诊疗进展进行不断更新和完善。

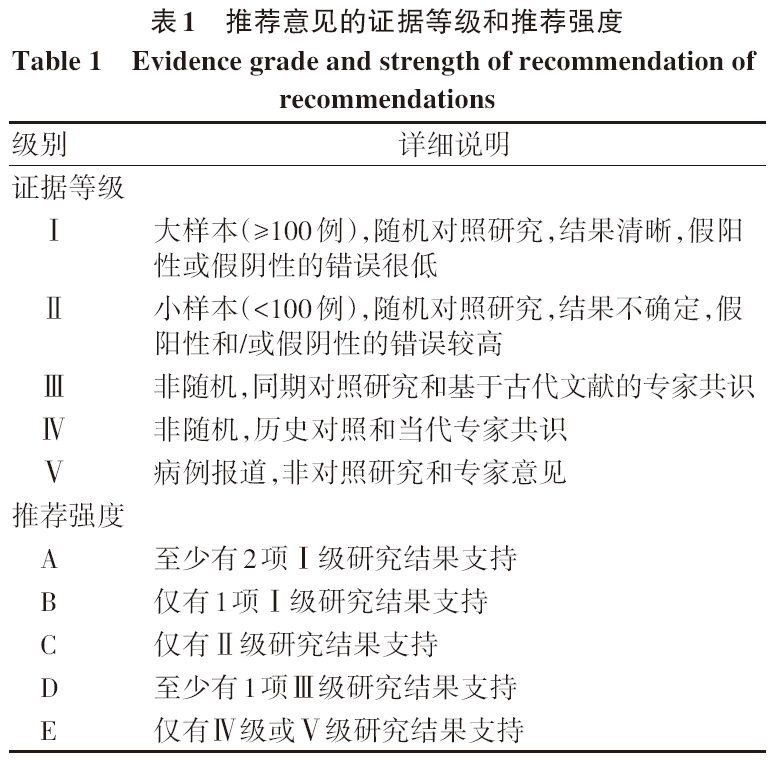

本专家共识证据评价分级和推荐等级按照《ZYYXH/T中华人民共和国中医药行业标准·中医临床诊疗指南编制通则》(送审稿)提出的“中医文献依据分级标准”和“证据分级及推荐强度参考依据”实施。证据级别分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个级别,推荐等级分为A、B、C、D、E五个级别(表1)。

1流行病学

乙型肝炎病毒(HBV)属嗜肝DNA病毒科,目前HBV至少有9种基因型(A型~I型),我国以B基因型和C基因型为主。HBV感染呈世界性流行,据世界卫生组织(WHO)报道,2019年全球一般人群HBsAg流行率为3.8%,约有150万新发HBV感染者,2.96亿慢性感染者,82万人死于HBV感染所致的肝衰竭、肝硬化或肝细胞癌(HCC)等相关疾病。2014年中国疾病预防控制中心调查结果显示,我国1~29岁人群的HBsAg阳性率为2.94%,5岁以下儿童为0.32%。根据国际流行病学合作组织推算,2016年我国一般人群HBsAg流行率为6.1%,慢性HBV感染者约为8 600万例。HBV主要经母婴、血液(包括皮肤和黏膜微小创伤)和性接触传播。在我国以母婴传播为主,占新发感染的40%~50%。成人主要经血液和性接触传播。接种乙型肝炎疫苗是预防HBV感染最有效的方法。

2发病机制和病因病机

CHB的发病机制较为复杂,迄今尚未完全阐明。HBV不直接破坏肝细胞,病毒引起的免疫应答是导致肝细胞损伤及炎症坏死的主要机制,而炎症坏死持续存在或反复出现是CHB进展为肝硬化甚至HCC的重要因素。非特异性(固有)免疫应答在HBV感染初期发挥重要作用,并启动后续特异性(适应性)免疫应答。HBV特异性免疫应答在清除HBV中起主要作用。慢性感染时,HBV特异性T淋巴细胞易凋亡,增殖能力和产生细胞因子能力均显著降低,从而形成功能耗竭,这可能是导致HBV持续感染的机制之一。目前认为,HBsAg特异性细胞毒性T淋巴细胞数量缺乏和/或功能不足,是导致慢性HBV感染者发生免疫耐受或免疫应答不充分的重要原因。

中医学认为慢性乙型肝炎由湿热疫毒之邪内侵,常因外感、情志、饮食、劳倦而诱发。其病机特点是湿热蕴积肝胆,肝络失和,胆失疏泄,则见肝胆湿热证;肝失条达,气机不畅,阻于胁络,肝气郁结则疏泄不利,脾气亦因之运化失职,则见肝郁脾虚证;肝郁日久,气滞血瘀,或阴伤血滞,脉络瘀阻,则见瘀血阻络证;肝脏久病及肾,损伤肝肾之阴,则见肝肾阴虚证;肝失疏泄,横逆犯脾,脾气虚弱,久病耗损脾肾之阳气,导致脾肾不足或脾肾阳虚证。本病的病位主要在肝,常多涉及脾、肾两脏及胆、胃、三焦等腑。病性属本虚标实,虚实夹杂。由于本病的病因、病机、病位、病性复杂多变,病情缠绵难愈,治疗重点在于正确处理扶正与祛邪,调整阴阳、气血、脏腑功能平衡,延缓和减少“癥瘕”“鼓胀”“血证”等发生。

3中西医结合诊断与辨证分型

3.1 西医诊断标准

西医诊断参照《慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)》相关内容制定。HBV DNA阳性或HBsAg阳性超过6个月,伴肝脏生化学异常和/或肝组织学检查有明显炎症坏死和/或纤维化表现可诊断为CHB。本共识中治疗主要用于HBeAg阳性CHB和HBeAg阴性CHB。

HBeAg阳性CHB诊断:患者血清HBsAg阳性、HBeAg阳性、HBV DNA阳性,伴有ALT持续或反复异常,或肝组织学检查有明显炎症坏死,或肝组织学/无创指标提示有明显纤维化(≥F2)。

HBeAg阴性CHB诊断:患者血清HBsAg阳性、HBeAg持续阴性,多同时伴有抗-HBe阳性,HBV DNA阳性,伴有ALT持续或反复异常,或肝组织学检查有明显炎症坏死,或肝组织学/无创指标提示有明显纤维化(≥F2)。

3.2 中医辨证分型

中医没有本病病名及诊断标准,根据本病临床表现归属于中医学“黄疸”“胁痛”“肝积”“积聚”等范畴。证候多为本虚标实、虚实并见,其中气滞证、血瘀证、湿热证与脾虚证、阴虚证、阳虚证最为常见,疾病早期以实证为主,中期多表现为虚实夹杂,晚期多表现为阴阳气血俱损,则以虚证为主。为便于临床掌握及指导治疗,本共识把临床中最常见的证型列出如下,以下证型中凡具备所有主症2项(其中主症①必备),或主症1项(其中主症①必备)加次症2项,即可诊断。

(1)肝郁脾虚证

证候特征:胁肋胀痛,身倦乏力,情志抑郁,善太息,伴有食少纳呆,脘腹胀痛、大便稀溏。舌淡有齿痕,苔白,脉沉、弦。

主症:①胁肋胀痛;②身倦乏力。

次症:①腹胀便溏;②食少纳呆;③舌淡有齿痕。

(2)肝胆湿热证

证候特征:胁胀痛热,伴有身热不扬,纳呆呕恶,厌油腻,口黏口苦,大便黏滞秽臭,尿黄,或身目发黄。舌红,舌苔黄腻,脉弦数或弦滑数。

主症:①胁胀痛热;②舌红苔黄腻。

次症:①纳呆呕恶,厌油腻;②大便黏滞秽臭;③尿黄;④身目发黄。

(3)肝肾阴虚证

证候特征:胁肋隐痛,遇劳加重,腰膝酸软,两目干涩,口燥咽干,失眠多梦,或五心烦热。舌红或有裂纹,少苔或无苔,脉细数。

主症:①胁肋隐痛;②腰膝酸软;③舌红少苔,脉细数。

次症:①失眠多梦;②五心烦热。

(4)瘀血阻络证

证候特征:胁肋刺痛,痛处固定而拒按,入夜更甚,面色晦暗,或见赤缕红丝,口干不欲饮,舌质紫暗或有瘀斑,脉弦涩。

主症:①胁肋刺痛;②舌质紫暗或有瘀斑。

次症:①面色晦暗,或见赤缕红丝;②口干不欲饮;③脉弦涩。

(5)脾肾不足证

证候特征:胁肋隐痛,畏寒肢冷,面色无华,困倦乏力,食少脘痞,腹胀便溏,或伴下肢浮肿。舌质暗淡,有齿痕,苔白滑,脉沉细无力。

主症:①胁肋隐痛;②困倦乏力;③畏寒肢冷;④舌质暗淡,有齿痕。

次症:①腹胀便溏;②食少脘痞;③脉沉细无力;④下肢浮肿。

推荐意见1:CHB最常见的中医证型是肝郁脾虚证、肝胆湿热证、肝肾阴虚证、瘀血阻络证、脾肾不足证。但临床需注意兼证或合证,上述证型如出现兼杂,可根据临床表现辨证为复合证型。(证据级别:Ⅳ;推荐强度:D)

4中西医结合治疗

参照《慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)》,CHB诊断明确后,符合抗病毒指征者应及时启动抗病毒治疗,同时动态病情监测与随访观察抗病毒治疗的疗效、用药依从性、耐药情况和不良反应,以及肝硬化、HCC及慢加急性肝衰竭发生。此外,还可以根据患者情况选择抗炎保肝、抗纤维化、调节免疫等治疗。中医治疗上以疏肝健脾、清热利湿、养阴活血等为基本治法。中西医结合治疗是我国治疗CHB的特色和优势,具体表现为改善临床症状,增强机体免疫力,提高CHB患者HBeAg和HBsAg清除率,降低肝硬化和HCC发生率。

推荐意见2:中西医结合治疗是我国CHB的特色治疗手段,两者优势互补可提高临床疗效。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)

4.1 抗病毒治疗

抗病毒治疗是CHB患者最重要的治疗措施,具体方案参照中华医学会肝病学分会、感染病学分会发布的《慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)》。对于部分适合条件的患者,应追求临床治愈(亦称功能性治愈)。此外,研究表明中成药如叶下珠制剂、苦参素制剂等中药制剂具有一定的抑制HBV复制的作用,临床也可酌情使用。

4.2 辨病治疗

抗病毒治疗是慢性HBV感染者最重要的治疗措施,在抗病毒基础上还可以根据病程的不同阶段联合应用抗炎、保肝、调节免疫、抗肝纤维化等综合治疗。

4.2.1 抗炎、抗氧化、保肝治疗

HBV感染后导致肝细胞炎症坏死是疾病进展的重要病理生理过程,炎症促进纤维化,抗炎保肝治疗也是阻断肝纤维化发生发展的重要措施之一。甘草酸制剂、水飞蓟素制剂、多烯磷脂酰胆碱和双环醇等具有抗炎、抗氧化和保护肝细胞等作用,有望减轻肝脏炎症损伤。对肝组织炎症明显或ALT水平明显升高的患者,可以酌情使用,但不宜多种联合。

中成药:护肝片,由柴胡、茵陈、板蓝根、五味子、猪胆粉、绿豆组成,具有降低转氨酶作用,可用于慢性肝炎及早期肝硬化。研究表明恩替卡韦联合护肝片能够提高CHB患者HBV DNA阴转率,显著改善肝功能,同时可显著改善老年CHB患者内皮功能,减轻肝纤维化。健肝乐颗粒,由白芍、甘草组成,可用于治疗急、慢性病毒性肝炎等。研究表明健肝乐颗粒联合恩替卡韦治疗CHB 6个月可显著降低ALT、AST水平,并改善肝组织炎症活动度和纤维化程度。六味五灵片,由五味子、女贞子、连翘、莪术、苣荬菜、灵芝孢子粉组成,能够治疗伴有ALT或AST升高的CHB,发挥保护肝脏、降低ALT和AST的作用。五酯胶囊,由五味子提取物制成的胶囊,可用于慢性、迁延性肝炎ALT升高者。有研究显示替诺福韦酯联合五酯胶囊降低ALT、AST和胆红素水平的疗效显著优于单独替诺福韦酯治疗。此外,CHB合并脂肪肝不利于患者炎症和肝纤维化改善,有数据表明25%~30%的CHB患者合并脂肪肝,可能进一步增加代谢综合征和心血管死亡风险。CHB合并脂肪肝患者可选用化滞柔肝颗粒,具有调脂、改善肝功能、降低肝脂肪化程度功能。

推荐意见3:护肝片(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)及健肝乐颗粒、六味五灵片、五酯胶囊(证据级别:Ⅰ;推荐强度:B)均适用于治疗ALT或AST升高的CHB,具有较好的保肝降酶作用。

推荐意见4:化滞柔肝颗粒适用于CHB合并脂肪肝患者,具有较好的调脂保肝作用。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:B)

4.2.2 调节免疫

CHB患者体内往往存在细胞免疫功能低下和体液免疫功能亢进,机体处于免疫调节紊乱态。目前应用于CHB的免疫调节药物主要有猪苓多糖、胸腺肽α1等。研究显示猪苓多糖胶囊或胸腺肽α1联合抗病毒药治疗较单用抗病毒药可以显著抑制CHB患者病毒复制,提高HBeAg阴转率,且安全性较高。但免疫调节药作用的确切机制目前还不明确,乙型肝炎免疫治疗的方案尚不成熟,其疗效与方案仍有待进一步研究。

推荐意见5:猪苓多糖胶囊、胸腺肽α1具有一定的免疫调节功能,对提高HBeAg阴转率有一定作用。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:B)

4.2.3 抗肝纤维化

目前尚无明确可用于临床的抗肝纤维化化学或生物药物,而中医药在该领域有明确的优势,已有多个抗肝纤维化的中成药如复方鳖甲软肝片、扶正化瘀胶囊(片)、安络化纤丸等,在动物实验和临床研究中均显示一定的抗肝纤维化作用。另外,有研究显示鳖甲煎丸、大黄䗪虫丸也有较好的抗肝纤维化作用。临床用药参考中国中西医结合学会肝病专业委员会发布的《肝纤维化中西医结合诊疗指南》对明显纤维化或肝硬化患者可以酌情选用。

推荐意见6:复方鳖甲软肝片适用于瘀血阻络、气血亏虚CHB及其肝纤维化、肝硬化,具有较好的抗肝纤维化作用。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)

推荐意见7:扶正化瘀胶囊(片)适用于瘀血阻络、肝肾不足CHB肝纤维化患者,具有较好的抗肝纤维化作用。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)

推荐意见8:安络化纤丸适用于肝脾两虚、瘀热互结CHB及其肝硬化患者,具有较好的抗肝纤维化作用。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)

推荐意见9:鳖甲煎丸适用于气滞血瘀型CHB及其肝纤维化、肝硬化,有较好的抗肝纤维化作用。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)

推荐意见10:大黄䗪虫丸适用于瘀血内停所致CHB及其肝纤维化、肝硬化,有一定的抗肝纤维化作用。(证据级别:Ⅱ;推荐强度:C)

4.3 中医辨证治疗

本共识根据CHB不同阶段的临床特点,明确患者的主症、次症,确定本病不同阶段的主要病机,根据主要病机、主症、次症确定治法,予以遣方用药及辨证加减。

(1)肝郁脾虚证

治法:疏肝健脾。

推荐方药:逍遥散或柴胡疏肝散加减。药物组成:北柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、薄荷、甘草等。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)

中成药:

①肝爽颗粒。由党参、柴胡(醋制)、白芍、当归、茯苓、白术(炒)、枳壳(炒)、蒲公英、虎杖、夏枯草、丹参、桃仁、鳖甲(烫)组成。功能主治:疏肝健脾,清热散瘀,保肝护肝,软坚散结。用于急、慢性肝炎,肝硬化,肝功能损害。

②肝康宁片。由白花蛇舌草、虎杖、垂盆草、柴胡、人参、白术、丹参、三七、郁金、土木香、五味子、甘草组成。功能主治清热解毒,活血疏肝,健脾祛湿。用于急慢性肝炎,湿热疫毒蕴结、肝郁脾虚证候所见胁痛腹胀、口苦纳呆、恶心、厌油、黄疸日久不退或反复出现,小便发黄、大便偏干或黏滞不爽、神疲乏力等症。

③五灵胶囊。由柴胡、灵芝、丹参、五味子组成。功能主治疏肝健脾活血,用于慢性乙型肝炎肝郁脾虚挟瘀症,症见纳呆、腹胀嗳气、胁肋胀痛、疲乏无力等。

推荐意见11:肝爽颗粒适用于肝郁脾虚型CHB,具有较好的保肝降酶作用。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)

推荐意见12:肝康宁片适用于湿热蕴结、肝郁脾虚型相兼出现的CHB,具有较好的改善肝功能及提高机体免疫力作用。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:B)

推荐意见13:五灵胶囊适用于CHB肝郁脾虚挟瘀证,具有保肝降酶作用,改善患者纳呆、腹胀嗳气、胁肋胀痛、疲乏无力等症状。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)

(2)肝胆湿热证

治法:清热利湿解毒。

推荐方药:茵陈蒿汤或甘露消毒丹加减。药物组成:茵陈、栀子、大黄、滑石、黄芩、虎杖、连翘、甘草、郁金、车前子等。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:B)

中成药:

①茵栀黄颗粒(口服液)。由茵陈提取物、栀子提取物、黄芩苷、金银花提取物组成。该药主要功能为清热解毒、利湿退黄,有退黄疸和降低谷丙转氨酶的作用。用于湿热毒邪内蕴所致急、慢性肝炎和重症肝炎。

②苦黄颗粒(注射液)。由茵陈、柴胡、大青叶、大黄、苦参组成。具有清热利湿,疏肝退黄作用。用于湿热内蕴引起的病毒性肝炎的退黄治疗。

③克癀胶囊。由麝香、牛黄、蛇胆汁、三七、郁金、石菖蒲、黄芩、黄连、黄柏、白花蛇舌草、甘草等组成。具有清热化湿解毒,活血化瘀散结等作用。可用于急、慢性肝炎。

推荐意见14:茵栀黄颗粒(口服液)适用于肝胆湿热型CHB,有较好的保肝退黄作用。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)

推荐意见15:苦黄颗粒(注射液)适用于肝胆湿热型CHB,有较好的保肝退黄作用。(证据级别:Ⅱ;推荐强度:C)

推荐意见16:克癀胶囊适用于湿热内蕴、瘀血阻络型CHB,有一定的保肝及抗纤维化作用。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:B)

(3)肝肾阴虚证

治法:滋补肝肾。

推荐方药:一贯煎加减。由当归、北沙参、麦冬、生地黄、枸杞子、川楝子、玄参、石斛、女贞子等组成。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)

中成药:

杞菊地黄丸。由枸杞子、菊花、熟地黄、山萸肉、牡丹皮、山药、茯苓、泽泻组成。功能主治滋肾养肝,用于肝肾阴亏、眩晕耳鸣、羞明畏光、迎风流泪、视物昏花。杞菊地黄丸适用于肝肾阴虚型慢性乙型肝炎,具有较好抗HBV和肝纤维化作用。

推荐意见17:杞菊地黄丸适用于肝肾阴虚型CHB,具有较好的抗HBV和肝纤维化作用。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:B)

(4)瘀血阻络证

治法:活血通络。

推荐方药:膈下逐瘀汤加减。药物组成:五灵脂、当归、川芎、桃仁、丹皮、赤芍、乌药、元胡、甘草、香附、红花、枳壳等。(证据级别:Ⅰ;推荐强度:A)

该证型患者主要见于明显肝纤维化或者肝硬化患者,可参见抗肝纤维化部分药物选择应用。

(5)脾肾不足证

治法:健脾补肾。

推荐方药:金匮肾气丸合四君子汤加减。药物组成:党参、白术、制附子、桂枝、干姜、菟丝子、茯苓、黄芪、熟地黄、山药、丹皮、山萸肉、泽泻等。(证据级别:Ⅴ;推荐强度:E)

中成药:四神丸。由肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸、大枣组成。功能主治温肾散寒,涩肠止泻。用于肾阳不足所致的泄泻,症见肠鸣腹胀、五更溏泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。(证据级别:Ⅴ;推荐强度:E)

4.4 中医特色疗法

CHB患者常伴有胁痛、腹胀、乏力、纳差、睡眠差等症状,对患者辨证施护,配合中药穴位贴敷、针灸、耳穴压豆等中医特色疗法缓解患者症状。

中药穴位敷贴:中药贴剂通过期门、肝俞、足三里穴位敷贴或者敷脐,每天或隔天1次,疗程为2周以上。在中医辨证论治内服药的基础上加用此疗法,可改善胁痛、腹水等临床症状,改善肝功能和抑制肝纤维化的进展。

针灸治疗:可采用温针灸或麦粒灸治疗,选穴为中脘、气海、足三里、阳陵泉、曲池、合谷、三阴交、太冲等,治疗3次为一个疗程。针灸辅助抗病毒治疗可明显改善肝功能,增强机体免疫力。针灸取穴以肝、胆、脾、胃、肾、膀胱等经穴为主,可根据中医证型灵活选穴。

耳穴压豆:选择交感、内分泌、肝、胰、胆、脾、肝阳、三焦。贴穴后食、拇指做适度地按压,每穴1次60 s,每天4~7次,按压力度达到有胀痛或酸胀为宜,疗程10天。可显著改善CHB患者肝区不适、腹胀、乏力、睡眠、纳呆、焦虑、肝功能异常等临床症状。

推荐意见18:中医药防治CHB的其他特色疗法包括中药穴位贴敷、针灸治疗、耳穴压豆等,在缓解临床症状方面具有一定作用,值得进一步临床研究。(证据级别:Ⅴ,推荐强度:E)

5展望

CHB是肝脏疾病中的常见病、多发病,未经控制可以发展为重症肝病,增加病死率。目前西医抗病毒治疗是本病最重要的治疗手段,但仍不能完全阻止疾病进展。中西医结合治疗可有效缓解患者临床症状及改善患者的预后,部分中成药还具有抑制病毒复制、抗炎保肝及抗肝纤维化作用,但中医中药用于CHB治疗的多中心、大样本随机对照试验研究仍较少,辨证分型及治疗方案尚不统一,给临床应用带来一定困扰。期待未来能开展全国范围内高质量、多中心横断面研究及RCT研究,形成统一规范的中医辨证分型标准及中医药治疗CHB的辨证(病)论治方案,为中医药及中西医结合治疗CHB提供有力的循证医学证据。

牵头单位:中国医师协会中西医结合医师分会肝病学专家委员会

参与单位(按单位首字母排序):

北京大学第一医院,北京中医药大学,大连医科大学附属第一医院,广东省中医院,广西中医药大学第一附属医院,杭州市西溪医院,河北省中医院,河北医科大学第三医院,河南省中医院,河南中医药大学第一附属医院,湖南中医药大学第一附属医院,解放军总医院第五医学中心,南京市第二医院,上海市普陀区中心医院,上海中医药大学附属龙华医院,上海中医药大学附属曙光医院,首都医科大学附属北京地坛医院,泰安市中医医院,天津市第二人民医院,西安市中医医院,中国中医科学院西苑医院

主要起草人:王宪波,冯颖,陈佳良

编写工作组组长:王宪波,徐小元,郭朋

编写工作组成员(按姓氏首字母排序):池晓玲,陈薇,党中勤,冯颖,高月求,宫嫚,郭小平,过建春,贾建伟,江宇泳,李萍,李秀惠,毛德文,南月敏,苏春芝,孙克伟,谭善忠,王晓静,薛冬英,张玮,赵文霞,赵学印,朱英,周桂琴

全文下载

https://www.lcgdbzz.org/cn/article/doi/10.12449/JCH240507