早产(<32周妊娠)和极低出生体重(<1500克)是儿科常见并发症,既往研究显示其与成年后生育能力降低相关,但结论存在矛盾。部分横断面研究未发现显著差异,而纵向数据多聚焦于20-29岁人群,缺乏对30岁以上生育窗口的深入分析。此外,性别差异对生育能力的影响尚不明确。本研究基于德国巴伐利亚州1985-1986年出生的新生儿队列,旨在探讨早产/极低出生体重是否与35岁前整体生育能力下降相关,并评估年龄(早期<30岁 vs. 晚期≥30岁)及性别差异的影响机制。

本研究为前瞻性人口队列研究,纳入1985年1月至1986年3月出生于德国巴伐利亚州、需住院治疗≥10天的早产/极低出生体重儿(n=212)及同期出生的足月儿对照组(n=202),随访至34-35岁。研究通过标准化问卷收集参与者社会人口学特征、童年神经发育状况、家庭环境及成年后生育信息。暴露因素:根据出生记录定义早产(<32周)或极低出生体重(<1500克)。结局指标:采用Kaplan-Meier法计算首次活产子女的累积发病率,并通过log-rank检验比较组间差异。进一步通过分层Cox比例风险模型评估早产/极低出生体重与生育的关联,调整性别、家庭社会经济状况(SES)、童年神经感官损伤(NSI)等变量。

统计分析:1)单变量分析比较两组生育率差异;2)多变量模型分四步调整潜在混杂因素(新生儿特征→童年NSI→家庭因素→社会人口学特征);3)计算中介效应百分比(PERM)以评估因素解释度;4)通过landmark分析区分早期(<30岁)与晚期(≥30岁)生育窗口。数据采集于2024年7月至12月完成,伦理审查通过后纳入414例有效样本(早产/极低出生体重组212例,足月组202例)。

1.基线特征:

·样本量:414人(平均年龄34.67岁,女性52.2%);

·早产/极低出生体重组:家庭高SES占比23.6%,童年NSI发生率32.1%,成年后未婚率41.5%;

·足月组:家庭高SES占比38.6%,童年NSI发生率19.8%,成年后未婚率29.7%。

2.生育率差异:

·总体生育率:早产/极低出生体重组35.8%(76/212) vs. 足月组56.4%(114/202)(P<0.001);

·首次生育年龄:两组中位数分别为29.82岁(SD 3.64) vs. 30.46岁(SD 3.28)(P=0.21);

·早期生育窗口(<30岁):早产组47.4%(36/76) vs. 足月组40.4%(46/114)(P=0.34)。

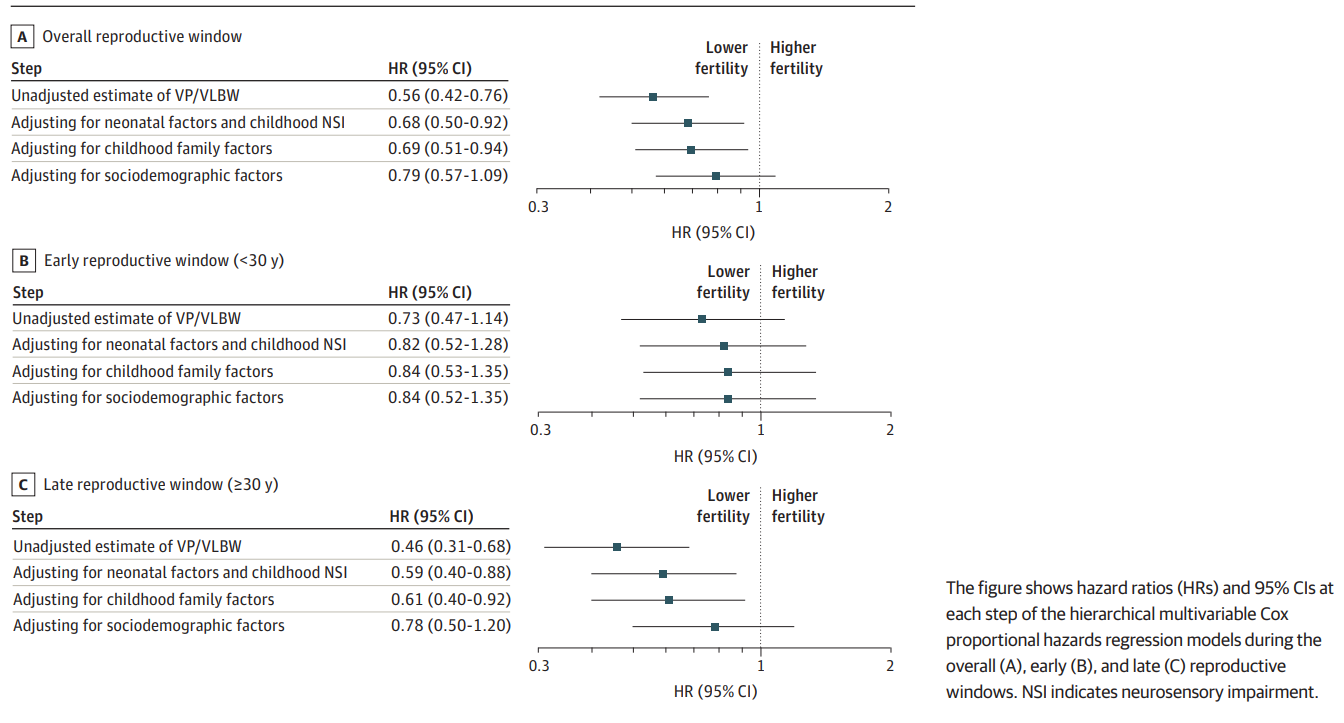

3.风险比分析:

·未调整模型:早产/极低出生体重组整体生育HR为0.56(95% CI 0.42-0.76),晚期窗口HR为0.46(0.31-0.68);

·调整后模型:

o社会人口学因素(婚姻状态、教育水平)解释54.2%的关联(PERM=54.2%);

o最终HR降至0.79(0.57-1.09,P=0.11)。

4.关键影响因素:

·婚姻状态:已婚/同居者生育HR在早期为7.87(3.44-18.00)、晚期为3.95(2.47-6.31);

·性别:男性早期生育HR为0.40(0.24-0.65),女性无显著差异;

·童年NSI:晚期生育HR为0.08(0.01-0.57);

·教育水平:中等教育者早期生育HR为2.00(1.09-3.67)。

早产或极低出生体重(VP/VLBW)与生育能力的关联

本研究证实,早产/极低出生体重儿童成年后生育能力整体降低,且差异主要体现在30岁以上晚期窗口。婚姻状态是生育成功的关键预测因子,已婚者生育概率显著提升,而童年神经感官损伤及低教育水平加剧风险。性别差异仅在早期生育中显著,男性生育劣势随年龄增长消失。

原始出处:

Wong MK, Tsalacopoulos N, Bartmann P, Wolke D. Fertility of Adults Born Very Preterm or With Very Low Birth Weight. JAMA Netw Open. 2025 Mar 3;8(3):e251164. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2025.1164. PMID: 40105837; PMCID: PMC11923700.