心脏术后的并发症既常见又严重,包括脑、心脏、肺、肾、感染和死亡。这些并发症发生的主要原因是组织或器官的低灌注。优化血流动力学管理可减少术后并发症的发生。然而,围手术期的血流动力学管理通常仅依赖于血压监测,而其与组织灌注的相关性较差,未必充分反映组织灌注状态。

近红外光谱组织氧合监测可无创、实时地评估组织氧合,从而帮助临床医生在不良后果发生前及时干预。已有队列研究证实,组织缺氧与较差的术后结局有关,并支持近红外光谱在指导围手术期管理中的应用。然而,既往RCT研究的结果并不一致。这些研究通常规模较小,效力不足,以及仅关注脑组织的氧饱和度——可能忽略了非脑组织的灌注。不同的组织对血流动力学变化的反应各不相同,这强调了全面的、多部位组织监测的重要性。此外,在先前的研究中缺乏连续的血流动力学监测,这限制了临床医生有效地识别和解决灌注不足。鉴于这些不足,亟需开展更大规模的临床研究,在整合连续实时血流动力学数据的同时,对多个部位的组织氧合情况进行全面监测,以辅助鉴别诊断。

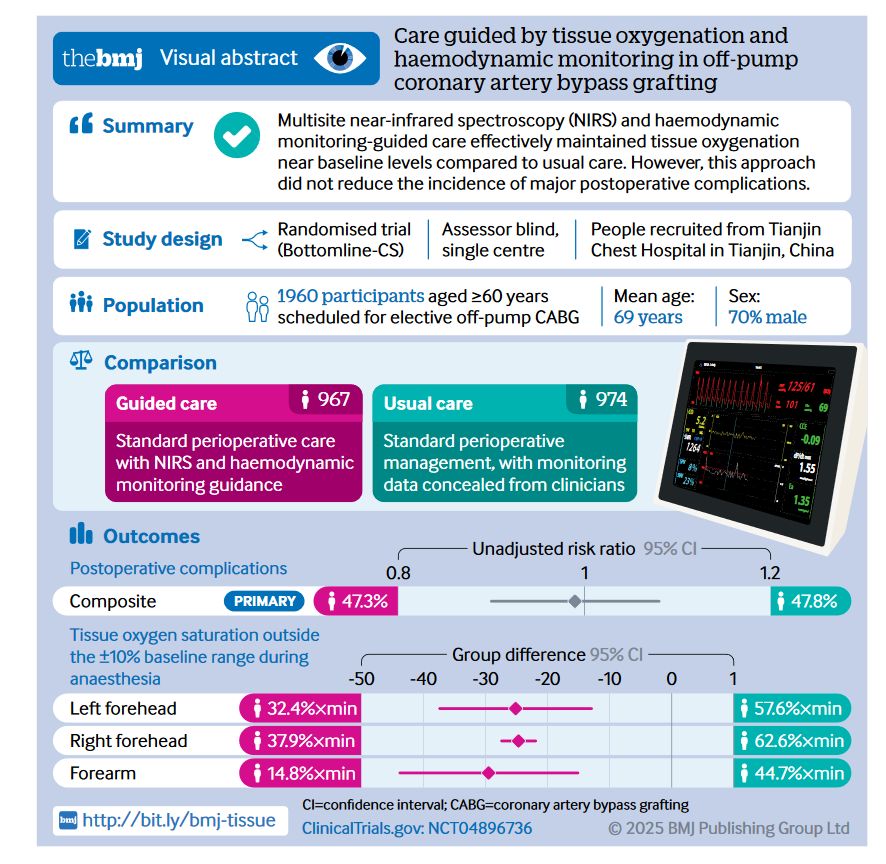

现为探究多部位组织氧饱和度监测结合血流动力学监测在非体外循环冠状动脉旁路移植术中的应用价值,天津大学胸科医院韩建阁教授、郭志刚教授团队与美国印第安纳大学医学院孟令忠教授团队合作开展了一项单中心、随机对照研究,该研究结果在2025年3月24日发表于BMJ杂志。

方法

试验于2021年3月30日获得天津市胸科医院伦理审查委员会批准。试验在第一例患者入组前在ClinicalTrials.gov ( NCT04896736 )注册。报告遵循临床试验报告的统一标准(CONSORT)准则。

研究纳入标准年龄≥60岁、拟择期行非体外循环CABG的患者。排除标准:术前依赖呼吸支持、使用体外心脏辅助装置、急诊手术、预计30 天内死亡。

术前1 ~ 2天,使用近红外光谱脑和组织血氧饱和度分析仪(Nonin Medical, Plymouth, MN, USA)记录所有受试者左、右前额SctO2和一侧前臂肱桡肌SstO2的基线测量值。同时,使用基于手指和手臂袖带的血流动力学监测仪获得心输出量、每搏量、全身血管阻力、心率和血压的无创测量值。

在手术室常规监测患者的血流动力学参数,包括经桡动脉导管持续IBP、经颈内静脉置入中心静脉导管持续监测CVP、ECG和TEE。麻醉诱导采用丙泊酚或依托咪酯,麻醉维持采用丙泊酚输注或七氟醚吸入,或两者兼用,麻醉药的选择由麻醉医生自行决定。肌松采用顺式阿曲库铵或罗库溴铵。所有患者均进行气管插管和机械通气。术中、术后镇痛均以舒芬太尼为主。术后镇静(如需要)由主管重症医师酌情使用丙泊酚、咪达唑仑或右美托咪定实施。

所有受试者在手术期间及术后均接受持续多部位组织氧饱和度监测,监测位置与技术均与术前测量保持一致。同时,通过有创血流动力学监测系统(Masimo LiDCO Haemodynamic Monitoring System, Masimo, Irvine, CA, USA)进行持续监测。该系统通过桡动脉内置导管传输的动脉血压波形来估算血流动力学变量。

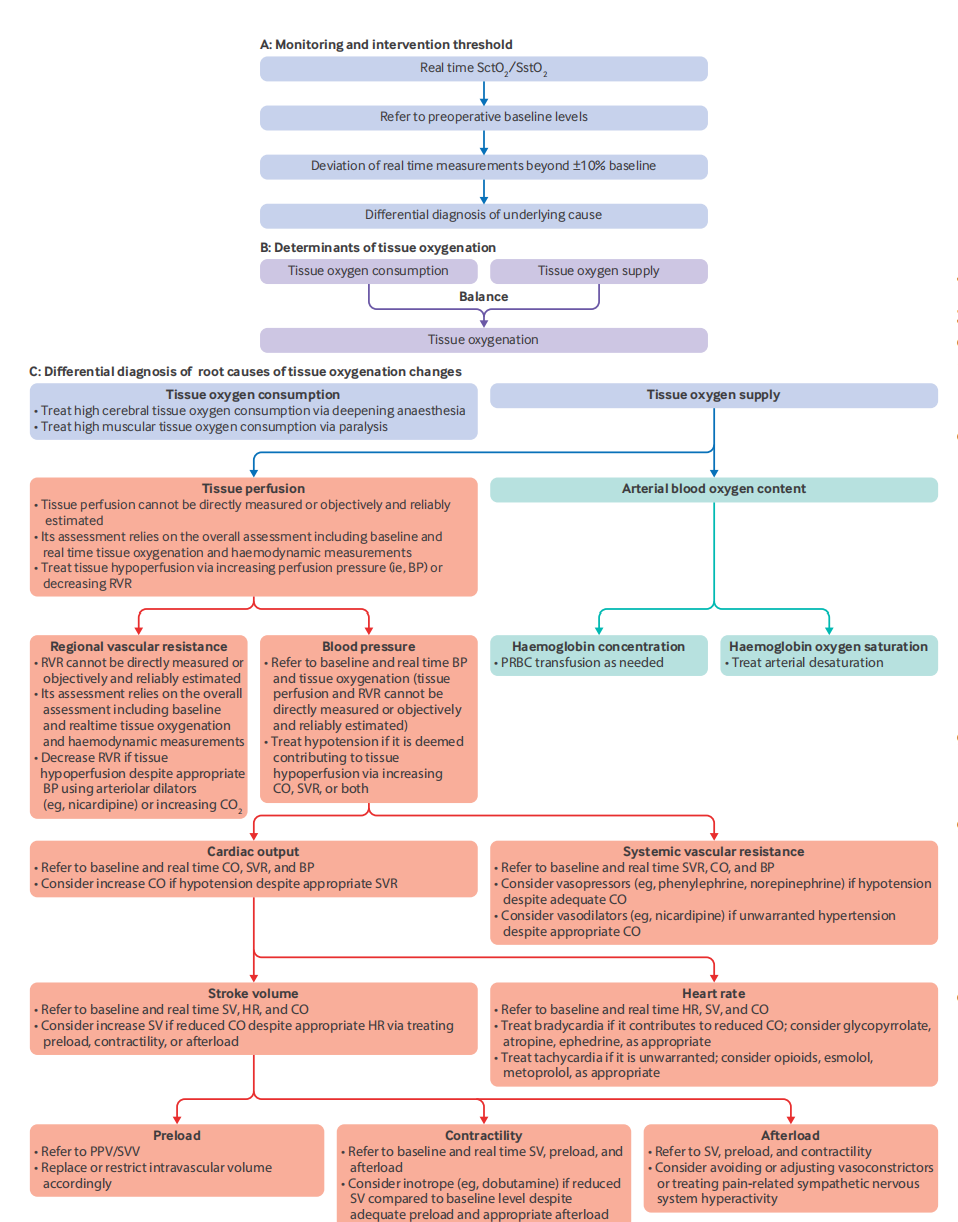

在指导治疗组患者中,管理目标是将前额组织氧饱和度(SctO₂)和前臂组织氧饱和度(SstO₂)维持在个体术前基线值的±10%范围内。组织氧饱和度反映氧供与氧耗之间的平衡,其中氧供由组织灌注和动脉血氧含量决定。责任医师通过重点关注三个核心环节来纠正组织氧合偏离:组织灌注、动脉血氧含量及氧耗水平(图1)。

在实施血流动力学同步监测(包括CO、SV及SVR等参数)以明确组织氧合变化潜在病因的同时,作者未规定具体治疗方案,而是推荐了一套针对性干预措施组合,旨在处理组织去饱和与过饱和(即非预期的氧饱和度下降或升高)的不同诱因(图1)。干预从麻醉诱导开始,持续至重症监护病房拔管或术后24小时为止。

常规治疗组患者采用常规监测手段进行血流动力学管理(IBP、CVP、ECG,以及根据临床需要进行TEE检查)。同样接受近红外光谱组织血氧监测和血流动力学系统监测,但临床医师对这两套监测系统的数据处于盲态。

图1 多部位组织氧合及血流动力学监测干预方案

结局指标

主要结局指标:术后30天内发生一种或多种严重并发症的复合终点,包括:①脑部并发症(术后谵妄、认知功能下降或卒中);②心脏并发症(非致死性心搏骤停、心肌损伤、心力衰竭或新发有症状的室性心律失常);③呼吸衰竭;④肾脏损伤(II级或III级急性肾损伤);⑤感染(深部手术部位/器官间隙感染、肺炎、确诊血流感染、不明来源感染或脓毒症);⑥死亡。所有并发症均需至少达到Clavien-Dindo分级II级(需临床干预)。

次要结局:上述各单项并发症、30天内房颤发生率及住院时长。

结果

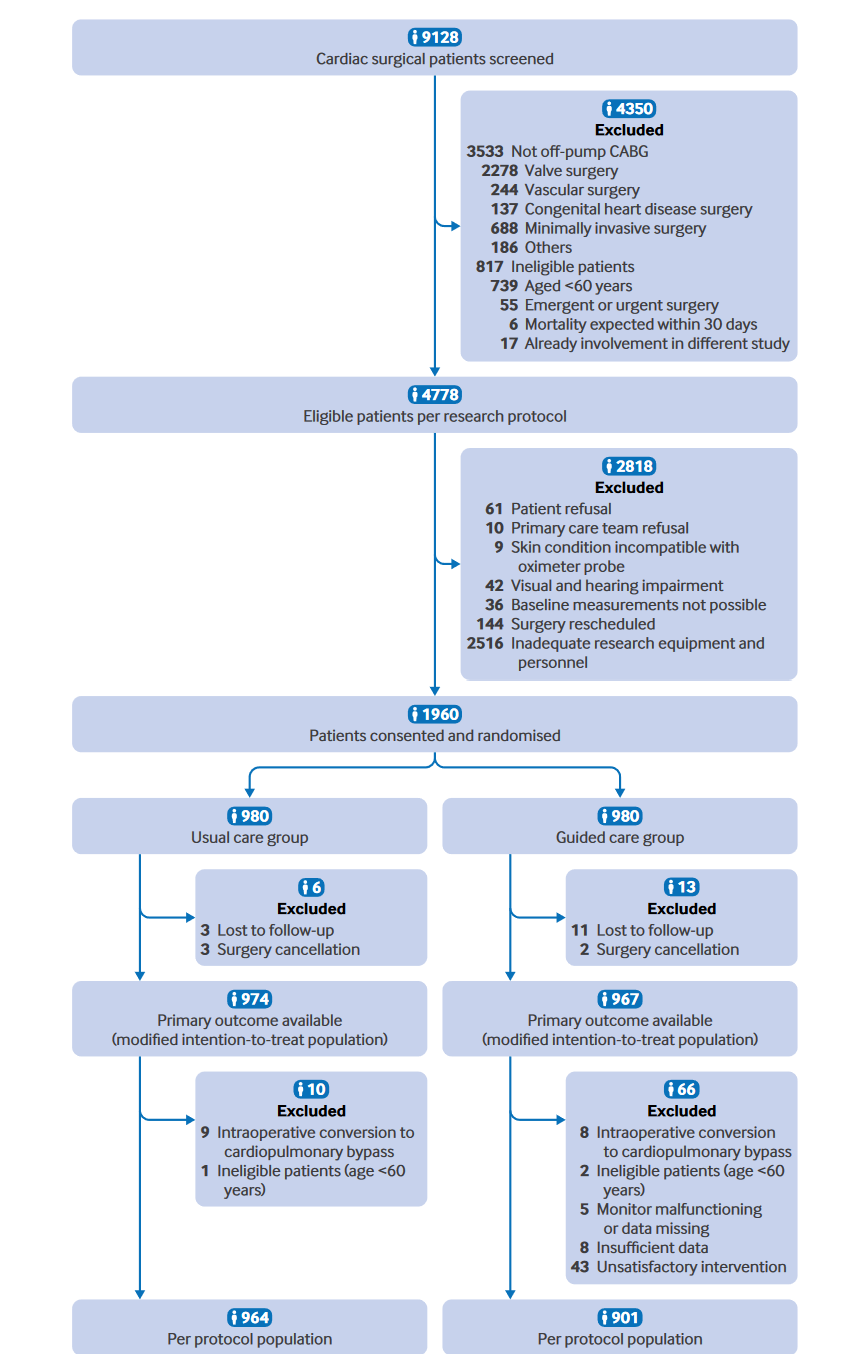

该研究共筛查了2021年6月8日至2023年12月27日之间接受心脏手术的9128名患者,其中1960例符合纳入标准并取得同意。随机分组后,指导治疗组有13例、常规治疗组有6例因手术取消或失访被排除。最终,改良意向治疗分析人群包含指导治疗组967例和常规治疗组974例患者(见图2)。

图2 流程图

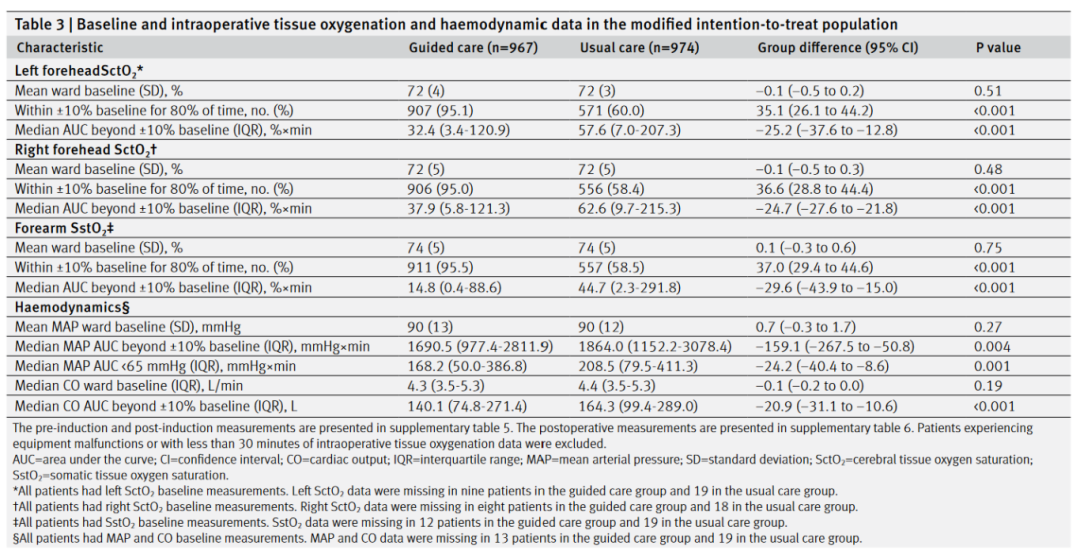

两组患者在病房基线期、麻醉诱导前及诱导后的左额叶组织氧饱和度(SctO₂)、右额叶(SctO₂)以及前臂组织氧饱和度(SstO₂)测量值均无显著差异(见表1)。术中数据显示,指导治疗组维持组织氧饱和度在基线值±10%范围内达80%以上时间的患者比例显著高于常规治疗组(P<0.001)(见表1)。指导治疗组中95.0%(906/954)的患者在至少80%的手术时间内成功维持所有三个监测部位的组织氧饱和度在病房基线值±10%范围内,而常规治疗组这一比例仅为58.4%(556/952)。术中数据显示,指导治疗组组织氧饱和度超出±10%基线范围的曲线下面积显著小于常规治疗组(见表1)。

表1 改良意向治疗人群中基线期及术中的组织氧合与血流动力学数据

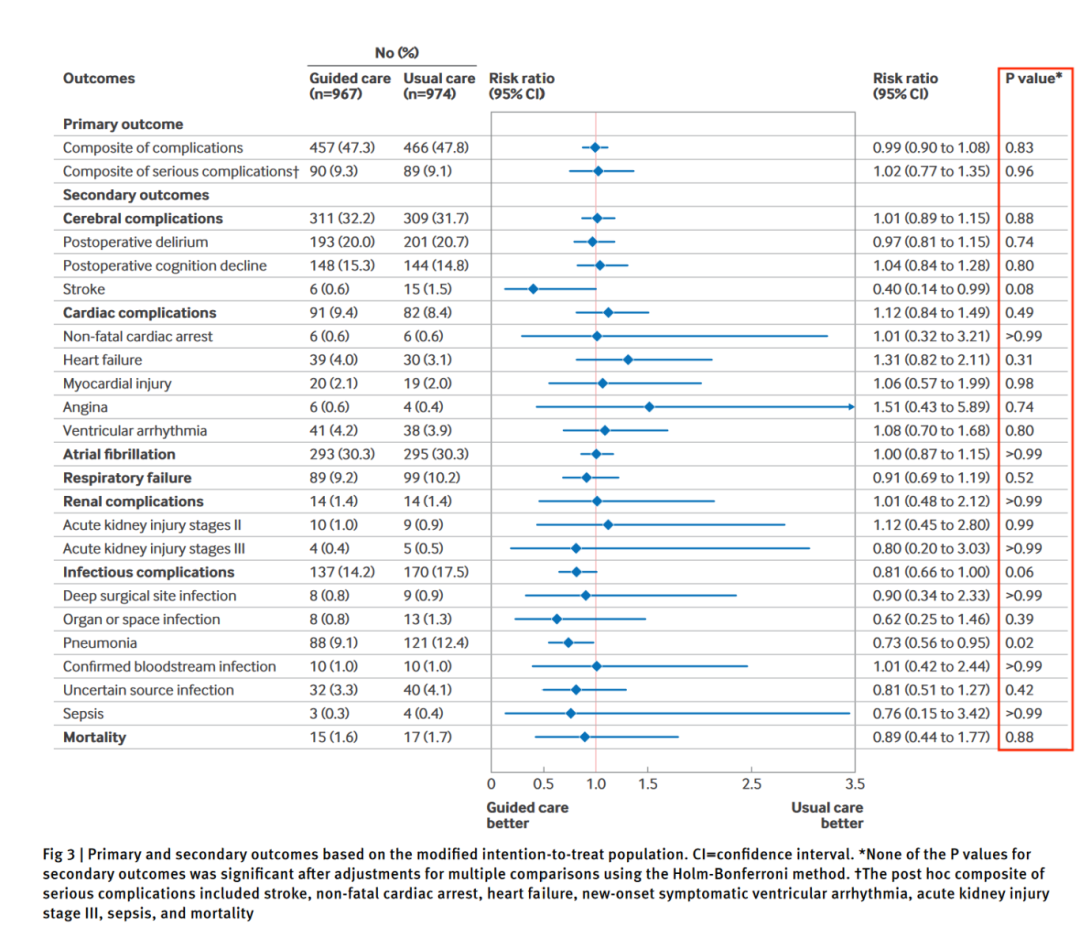

主要结局:指导治疗组967例患者中有457例(47.3%)、常规治疗组974例患者中有466例(47.8%)发生主要复合并发症,未校正RR值为0.99(95% CI 0.90-1.08,P=0.83)。校正全身血管阻力与血红蛋白浓度的基线失衡后,RR仍为0.99(95% CI 0.90-1.09,P=0.83)(见图3)。

次要结局:校正后的分析显示,各个次要结局(复合结局内的各项并发症、新发房颤及住院时间)亦无显著差异(见图3及文章附录)。在次要结局中,观察到的差异最大的是肺炎、感染性并发症和卒中。

图3 两组患者的主要结局及次要结局指标

辅助分析

符合方案集分析共纳入901例指导治疗组患者和964例常规治疗组患者。结果显示: 指导治疗组901例患者中有418例(46.4%)发生主要复合结局,常规治疗组964例患者中有460例(47.7%)发生主要复合结局,未校正风险比为0.97(95%CI 0.88-1.07,P=0.60)。经多重比较校正后,各次要结局的分析未显示出组间存在显著差异。观察到的差异最大的是肺炎、中风和感染性并发症。

基于意向性治疗人群的预设敏感性分析显示,采用多种方法填补缺失数据,主要结局结果与上述发现具有一致性。所有预设亚组分析均未发现显著差异。

结论

通过多部位近红外光谱联合血流动力学监测实施的指导治疗,较常规治疗能更有效地将组织氧合维持在基线水平附近。然而,没有明确的证据表明该方案降低了术后主要并发症的发生率。本研究结果不支持在off-pump CABG中常规应用近红外光谱及血流动力学监测来维持组织氧合。

麻海新知·述评

本研究结果显示,指导治疗组患者在术中维持多部位组织氧饱和度在基线值±10%范围内达80%以上手术时间的比例显著高于常规治疗组(95% vs 58%)。此外,指导治疗组超出±10%基线范围的曲线下面积近乎减半,且该组患者整体血压及心输出量均优于常规治疗组,表明生理指标控制良好。

然而,这些生理学优势并未转化为临床结局的改善。研究结果显示近红外光谱组织氧合监测联合LiDCO血流动力学监测未能显著降低主要复合并发症发生率。次要结局同样无组间差异。这些结果有力表明:基于多部位组织氧饱和度及血流动力学监测的围术期管理方案并不能减少心脏术后常见并发症。但肺炎可能是个例外。观察到的肺炎发生率降低27%(9.1% vs 12.4%)具有潜在临床意义。该差异是否反映真实临床获益(可能因检验效能不足未达统计学显著性),抑或是多重比较产生的假阳性结果,目前尚难定论——后者可能性更大。不过这一潜在获益与Meta分析结果相吻合:相比标准治疗,目标导向血流动力学治疗可显著降低手术部位感染率。但肺炎在发病机制和临床进程上均不同于手术部位感染,需专门设计足够效力的研究来验证。

本研究原始预估常规治疗组并发症发生率为30%,实际观察值达47%。这一更高的发生率增强了研究检验效能,主要结局相对风险的95%CI在基线范围内小于10%,且多数次要结局置信区间CI范围较窄,证实结果确属中性结论而非检验效能不足所致。

一项系统评价与Meta分析评估了心脏手术患者术中脑氧饱和度(SctO₂)监测对术后谵妄及认知功能下降的影响。纳入6项试验共947例患者的分析显示,SctO₂监测管理显著降低术后谵妄发生率(OR0.28,95%CI 0.09-0.84;P=0.02;I²=81%)。但其中两项试验存在入组标准问题:一项对阳性结果影响重大的试验未直接评估术后谵妄,另一项将SctO₂监测与脑电图联合使用,均影响结果解读。相比之下,另一项纳入825例心脏手术患者的5项RCT的Meta分析显示,SctO₂监测对术后谵妄无显著影响。一系统评价基于858例患者的5项试验报告称,SctO₂监测显著降低术后认知功能下降风险(比值比0.38,95%CI 0.16-0.93;P=0.03;I²=78%)。总体而言,这些既往研究规模较小(最大样本量仅249例),且存在显著异质性。更重要的是,所有研究均未采用多部位组织氧饱和度监测或实时连续血流动力学监测指导治疗。值得注意的是,这些研究的置信区间较宽(均超过0.75),与本试验的窄区间形成鲜明对比。

另一项研究在800例腹腔镜子宫切除术患者中评估了前臂组织氧饱和度(SstO₂)联合血流动力学监测的效果,结果显示术后恶心呕吐无显著减少。类似地,一项RCT在607例早产儿中评估了出生后即刻SctO₂指导的氧输送方案,发现与标准治疗相比,无脑损伤存活率无显著改善。综上,现有证据强烈提示:组织氧合监测指导的治疗方案并不能持续改善具有临床意义的结局指标。

我们承认,通过监测前臂肱桡肌部位的SstO₂来推断远端器官相关结局可能看似有违直觉。但本研究设计纳入SstO₂监测是基于既往证据——在大型脊柱手术患者中,SstO₂(而非SctO₂)与术后结局相关。本试验的二次分析(未发表数据)进一步支持这一理论依据:术前较高的SstO₂与术后谵妄风险降低显著相关,而SctO₂未显示此关联。究其原因:SctO₂存在对全身血流动力学应激的相对不敏感性。尽管全身血流存在波动,但脑自身调节机制仍能严格维持稳定的脑血流和脑氧合。相比之下,SstO₂反映了外周组织氧供与代谢需求的动态平衡,可作为全身生理储备和整体脆弱性的标志物。这些发现凸显了SstO₂作为围术期风险分层无创生物标志物的潜力,及其作为围术期管理优化靶点的应用前景。

本试验的局限性在于采用的开放标签设计(由干预措施特性决定),可能引入实施或测量偏倚。我们通过对参与者、非麻醉医护人员及结局评估者设盲来降低此风险。以常规治疗为对照的试验中,结局受各机构诊疗标准影响——由于许多临床管理缺乏强证据指导,实践差异可能显著影响研究结果的外推性。

另一局限是采用复合终点,虽为围术期研究常用方法,但可能过度强调高频低危事件,影响结果解读。为此我们进行了补充分析,结果基本一致。

本研究为单中心研究,虽保障了诊疗一致性,却限制了结果的普适性,推广至其他场景需谨慎。

本研究仅纳入≥60岁择期off-pump CABG患者,结果不适用于年轻患者或其他心脏手术。大多数心脏手术需体外循环,其独特的生理挑战(非搏动性血流、血液与管路接触引发的炎症、栓塞风险增加)可能增强近红外光谱监测的效用。而off-pump CABG因心脏操作引发的血流动力学波动,模拟了前负荷、后负荷与心肌收缩力变化的真实围术期挑战。虽然不同术式的血流波动机制各异,off-pump CABG为理解和管理围术期血流动力学不稳定提供了普适性模型。因此我们推测,本研究结果可能适用于其他非体外循环手术。

30天随访期虽具信息量,但可能遗漏长期效应,可继续研究。组织血氧监测提供的脑、肌氧合评估已获广泛验证。本研究干预方案采用实用主义策略:设定明确氧合目标,但不强制干预措施,而是基于生理机制、临床判断、可用资源及氧合变化原因采取组合措施。虽然实现了多部位组织氧合接近基线的目标,但若采用不同液体比例、血管活性药物或正性肌力药策略,结局可能不同。

最后,尽管基线失衡校正在统计分析计划中预先设定,但随机失衡可能导致校正偏倚。此外,次要结局(如卒中)的低事件率可能引起小样本偏倚,导致风险比高估,需谨慎解读。

总而言之,术中维持多部位组织氧饱和度在基线值±10%范围内的治疗目标并未在off-pump CABG患者中带来显著的临床结局收益,提示在off-pump CABG术中巨大的循环波动中机体仍可能保持较强的代偿能力,因此即使多部位组织氧饱和度偏离基线值10%以上仍可有效维持重要器官系统的功能。但是本研究所设置的±10%范围仍是较为严苛的目标值,研究结果并不能排除偏离基线值更大的时候是否会对结局产生重大影响,例如在基线值±30%,甚至±50%以上时是否会对术后转归产生影响,也是值得探讨的问题,正如我们术中应该将血压维持于基线值的±10%、±20%,还是±30%以内,在临床上也仍未完全达到共识。所以,本研究的阴性结局,也并不能排除不同部位组织氧饱和度监测的价值。

原始文献:

Jiange Han, Wenqian Zhai, Zhenhua Wu, Zhao Zhang, Tao Wang, Min Ren, Ziyue Liu, Daniel I Sessler, Zhigang Guo, Lingzhong Meng; Bottomline-CS investigation group. Care guided by tissue oxygenation and haemodynamic monitoring in off-pump coronary artery bypass grafting (Bottomline-CS): assessor blind, single centre, randomised controlled trial. BMJ. 2025 Mar 24;388:e082104. Doi: 10.1136/bmj-2024-082104.