本文是在栏目编辑Aoife Abbey的协助下为《From the Inside》准备的。Louise Gallie曾经是一名ICU患者,现在的她已经成为了一名ICU康复志愿者,她之前曾在《Nursing in Critical Care》上分享过这段经历。下面这个故事和那篇文章类似。我们和Louise一起把它再次放在这里的目的是为了让尽可能多的人知道患者是如何理解谵妄的。

无论是按计划还是其它什么原因,一旦你住进了ICU,你和你亲人们的生活便再不似先前了。整个世界停了下来,此时此刻,你只有一张单人床,和它四周的墙。

我曾经是一名ICU患者,人们经常会问我现在过得怎么样。我的故事是从一次意外的食管破裂开始的。我有贲门失迟缓症,住院后,做了“Heller肌切开术”。手术后,我的状况急转直下,随之而来的是严重的食道破裂,重度脓毒症,急性肾损害以及后来的肺萎陷。为了活下来,我又做了一次手术,然后转到了ICU,上了呼吸机。十天过去了,经历了三次失败后,我终于拔管了。

如果你是ICU的一员,你就会知道,从昏迷中醒过来的样子和电视上演得一点儿都不一样。我闭着眼睛,轻轻的吐出一根管子,然后坐起来,向我的家人们微笑。我觉得我在一个派对上。有很多的气球,人们笑着,闹着,我的嘴巴里有一根奇怪的管子。有人想把它拔出来,可是我不想放弃,我死死的咬住它。我听到有人在喊我的名字,但是却找不到他。突然,我发现我在一个房间里,犯着恶心,我妈妈在和我说“别折腾了!别折腾了!”。我不知道我在哪儿,也不知道我是谁。当然,根本就没有什么派对。

ICU的这段时间,我基本是在严重谵妄中度过的。我不知道它究竟是从什么时候开始的,可能是拔管的时候,也可能是拔管以后,我已经没有时间和空间的概念了。我最后一次清晰的记忆是走进手术室做第一次手术,然后就是3个星期以后了,中间这一段完全是一个奇特的世界。

理性的讲,我知道他们在尽力抢救我,可是那个时候的我只有恐惧。我不是随便说说的。我真的觉得是在被虐待,骚扰,侮辱和拷打。在我神志不清的时候,每一件事对我来说都是真实存在的,一直到现在,我仍然能记起这些,我仍然能感觉到,体验到,看到,听到这一切。

从ICU转到专科病房后,我开始了康复治疗。交接过程很混乱,过来后就没人理我了。当时是在晚上,从井然有序的ICU搬到忙乱的病房简直是太可怕了。没有人和我说话,也没有人注意我是从哪儿来的,更没有人关心我是不是安全。

你可能猜到这段经历会深深地影响我的康复和以后的生活,你说的没错。现在我已经知道了,我很惊讶地发现,我的家人可以及时了解我的手术、器官衰竭还有脓毒症的治疗,但是却从来没有人和我们说过谵妄这件事。

时间慢慢地过去,康复团队非常的棒。他们帮我重新学会了走路,支撑我度过了最痛苦的日子,他们让我的狗来看我,带我去新鲜空气里散步,甚至在圣诞节的时候还让我回了一次家。离开ICU时的重创已经过去了,病房团队身上充满着我需要的友善,帮助和同情。我经常说,ICU挽救了我的生命,但是病房团队让我找回了自己。将近三个月的时候,我已经融入了他们。出院那天,我在欢呼和掌声中离开,仿佛一名超级巨星。

然而,新的问题出现了。

夜是那么的安静,深深的孤独感包围了我。拿起水壶、爬楼梯、上床,每件事情对我来说都成了一种煎熬。慢慢地,我的心理出了问题。我必须像在医院里那样在同一时间上床,我按照“护士巡视表”来安排自己的生活。我渴望回归家庭生活,但是我无法做到。

门诊复诊的时候,我的精神状态变得更加糟糕了。在候诊室里,我崩溃了,心跳的飞快,惊恐,大汗。我又记起了那段噩梦,随后是深深的愤怒和沮丧,我越来越回不到过去了。

一次复诊的时候,护士问我的恐慌症是否得到过帮助,她建议我联系ICU了解一下这方面的内容。我已经出院两个月了,这是我第一次听说还有这项服务。自行寻医为我的复诊画上了句号。终于,我约到了心理医生。

见到心理医生是几个星期以后的事情了,情况变得更糟了。我浑身发抖、哭泣、不知所措。医生说我经历了严重的ICU谵妄,现在患上了创伤后应激障碍(PTSD)。这个解释让我松了一口气,可是我仍然弄不明白。我很难理解一个患者是怎样患上如此严重PTSD的,在我住院的时候,他们从来没有告诉过我和我的家人谵妄或者入住ICU可能会有这种后遗症。

随后的几个月,一位心理学专家帮我解释了联想是如何导致谵妄的。比如,有时我会觉得在一个地下游泳池里,我模糊记得这是在做完CT后出现的。最近我发现,去放射科的路上要经过水疗部,走廊里有一股很浓的氯气味,我觉得这就是诱因。另一段记忆中,我被修女折磨,她们在我的前臂上刻了一幅耶稣像。现在我知道它只是一根动脉插管,这个管子不太好插,并且会有些痛苦。插管造成胳膊上的那块瘀青看上去恰好又有点像耶稣。

回过头来看,我知道,我无法预料到一次择期手术会出现这么严重的并发症。我也无法预料我的38岁会发生如此大的变化。但是当出现并发症时,当我被推进ICU的大门时,医疗团队几乎可以肯定能预料到。他们差不多也是这样做的,我只是希望我的家人能够提前做好准备。然后,我希望我自己也能提前做好准备。

现在想想,我们错过了一个机会。及早沟通不但能让我的家人们理解我的行为,还能让他们更好的帮助我。这同样适用于病房团队,因为,在一开始,他们似乎根本不知道我面临的是什么。

相反,当我的家人回忆起我说过的“有趣的”奇闻轶事时,我却不安地坐在那里,几乎什么都不记得,更不知道接下来的几个月我将面临多大的挑战。

ICU的康复包括身心两方面。“康复”将永远持续下去。即使是现在,我有时也会因为什么原因回忆起创伤。当然,所有的患者都是不同的个体,每个人都有自己的经历和价值观,需求会有所不同。但是,大家都有充分全面康复的权利,我们应该为即将到来的事情做好准备。

所以我呼吁:把谵妄告诉你的患者。告诉他们的家人。提醒他们,他们会离开重症监护室,他们可能会遭受恐怖和创伤。最重要的是,告诉他们,当这种情况发生时,他们无须独自面对。

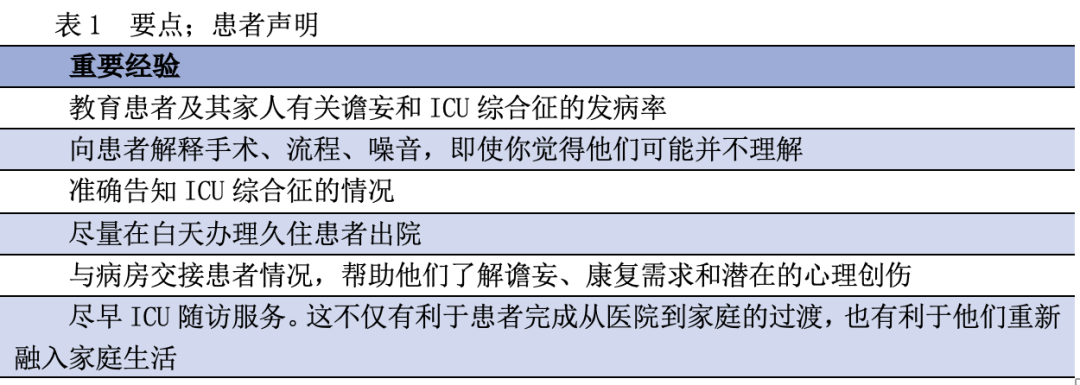

“恢复”不会在出院时结束:它往往只是开始(表1)。

Clinical Nutrition: 补充牛磺酸可以减轻肝移植后谵妄的症状

![]() 0

2022-10-08

点击查看

0

2022-10-08

点击查看

谵妄评定方法(The Confusion Assessment Method , CAM)

![]() 0

2023-06-07

点击查看

0

2023-06-07

点击查看

谵妄严重程度量表(Delirium Severity Scale, DSS)

![]() 0

2023-06-07

点击查看

0

2023-06-07

点击查看

IJNS:基于机器学习的重症监护室入院后24h儿童谵妄预测

![]() 0

2023-08-23

点击查看

0

2023-08-23

点击查看

Anesthesia & Analgesia : 氯胺酮诱导谵妄样行为并干扰核内体 Tau 蛋白的运输

![]() 0

2023-12-08

点击查看

0

2023-12-08

点击查看

髋部骨折手术使用多种麻醉药物可能增加术后谵妄?

![]() 0

2024-02-18

点击查看

0

2024-02-18

点击查看