近几十年来,脑卒中二级预防策略不断更新,但部分缺血性脑卒中患者在使用了抗血小板药物、他汀类药物和降压药后,大血管复发的5年风险仍然在20%~30%。因此,需要探索卒中后二级预防的新策略,以降低残余风险。

相关研究揭示了动脉粥样硬化的免疫机制。炎症过程与动脉粥样硬化性卒中、脑小血管疾病(cSVD)和心房颤动(AF)的病理生理学有关,其可能是缺血性脑卒中发病后主要的残余风险,并参与了缺血性脑卒中发病和复发机制。抗炎疗法或可降低冠状动脉疾病(CAD)患者发生血管事件(包括卒中)的风险。因此,炎症是缺血性脑卒中二级预防的潜在治疗靶点。

炎症与大动脉动脉粥样硬化性卒中

大动脉动脉粥样硬化(LAA)可导致颈动脉和颅内动脉狭窄,即使是非狭窄性动脉粥样硬化,也可能是引起隐性卒中的原因。一项基于人群的研究汇总分析显示,相比于其他卒中病因,动脉粥样硬化性卒中早期复发的风险更高(3个月时为20%)。

动脉粥样硬化是一种慢性适应不良炎症疾病,高血压或血脂异常等心血管风险因素可激活血管内皮,促进粘附分子表达,从而吸引白细胞。单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)和白细胞介素-8(IL-8)促进白细胞迁移到动脉内膜,并在动脉内膜分化为巨噬细胞,进而吞噬脂质颗粒并成为泡沫细胞,这是早期动脉粥样硬化的标志。

而后,含有嘧啶受体3的核苷酸结合富含亮氨酸重复序列(NLRP3)炎症小体被泡沫细胞内的氧化低密度脂蛋白(ox-LDL)激活。反过来,胱天蛋白酶-1将白介素前体(pro-IL)-1β和pro-IL-18切割成其活性形式。这一过程刺激IL-6、肿瘤坏死因子α(TNF-α)、其他细胞因子和活性氧(ROS)下游表达的炎症级联反应。这些炎症因子在发育中的斑块内局部作用,募集T淋巴细胞,促进组织因子和基质金属蛋白酶(MMPs)的表达。平滑肌细胞驱动覆盖脂质核心的胶原和纤维蛋白形成了纤维帽。正常稳态凋亡过程的失败导致局部炎症级联反应的不断更新:IL-1β和TNF-α刺激MMPs的过度表达,从而侵蚀纤维帽。纤维帽顶盖破裂暴露出含有组织因子的坏死核心,引发凝血级联反应引发冠状动脉或大脑血栓形成,最终导致心肌梗死和脑梗死的发生。

动脉粥样硬化斑块的稳定性,依赖于促炎和修复机制之间的微妙平衡。调节动脉粥样硬化斑块内炎症过程是动脉粥样硬化性卒中的潜在治疗靶点,重点在于防止卒中复发。此外,脑梗死似乎会加速动脉粥样硬化,动物模型研究表明,缺血大脑释放的无细胞DNA和其他可溶性介导物会促进全身免疫反应。在过早发生动脉粥样硬化的载脂蛋白缺陷小鼠中,这种卒中后免疫反应加速了现有斑块的形成,并增加了复发性卒中的风险。使用脱氧核糖核酸酶或炎症小体抑制阻断这种卒中后炎症级联反应,可以减少动脉粥样硬化病变的发展,降低复发风险。

卒中与年龄密切相关,免疫细胞衰老(也称为“免疫衰老”)对动脉粥样硬化可产生影响。免疫细胞功能的年龄依赖性下降,导致促炎介质的分泌,进一步推动动脉粥样硬化斑块的形成。

炎症与小血管卒中

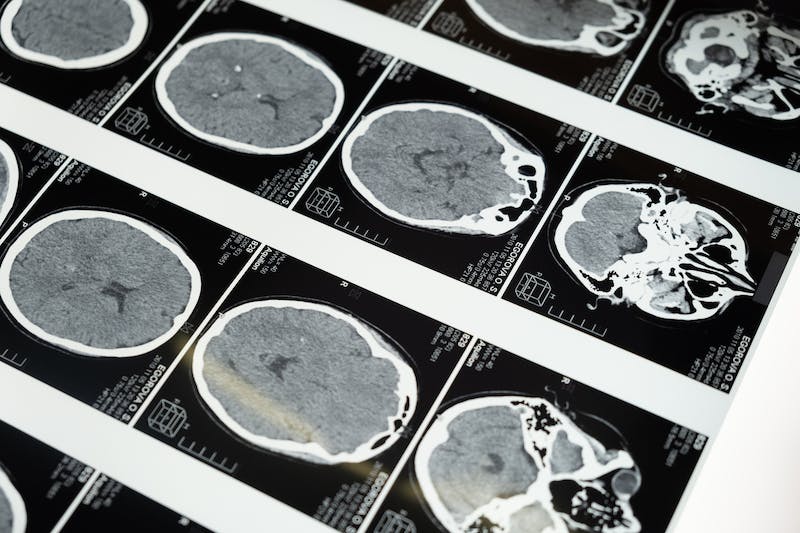

小血管卒中是出血性卒中的主要原因,约占缺血性卒中的20%,可能引发血管性痴呆和步态功能障碍,严重影响老年人身体健康。目前,对于小血管卒中病理生理学尚不完全清楚。有研究假设,血脑屏障通透性和神经炎症是小血管卒中发展和进展的原因。这一假设得到了啮齿类动物模型实验数据的支持,有学者发现大鼠缺氧诱导后的血屏障破坏,随后MMP-9介导的免疫细胞浸润位于受影响的小血管周围。神经成像技术可协助临床了解小血管卒中的潜在病理生理过程。一项使用PET-磁共振成像(MRI)的小型研究发现,散发性小血管卒中患者的血脑屏障通透性和小胶质细胞活化均增加,但似乎是空间上不同的过程。此外,炎症标志物[如C反应蛋白(CRP)和IL-6]与小血管卒中的存在有关,而CRP与无卒中受试者小血管卒中进展有关。SPS3试验的亚研究中,循环高敏C反应蛋白(hsCRP)与腔隙性梗死后复发性卒中独立相关。

炎症与心脏栓塞性卒中

约1/3的缺血性卒中归因于心脏栓塞,而炎症可能与心脏栓塞性卒中有关。部分证据支持炎症在房颤发病机制中的作用,如继发于肥胖、高血压和病毒感染的全身炎症触发因素,可能促进房颤的发展。基于人群研究也显示,CRP与已确诊的房颤患者的卒中有关,IL-6水平升高使房颤患者卒中风险增加两倍,而房颤窦性心律恢复后,全身CRP水平逐渐下降。NLRP3炎症小体被认为是房颤发生和维持的重要因素。氧化应激可导致细胞内钙升高,从而激活NLRP3炎性小体。抗炎疗法可减轻房颤负担,这一发现有益于心脏栓塞性卒中后的预防试验的开展。

炎症性血液生物标志物和缺血性卒中

高敏C反应蛋白

hsCRP是一种非特异性炎症标志物,其在肝脏中合成,以响应上游IL-6信号。一项纳入160309例成年人的研究显示,CRP与首次卒中相关,与心血管风险因素无关。有指南建议:可测量中等风险患者hsCRP水平,并进行危险分层,从而预防初级心血管疾病的发生。

关于CRP与卒中后复发之间的关系,相关研究结果存在差异。卒中协作中的血液炎症标志物(BISC)报告称,调整心血管风险因素和二级预防治疗后,缺血性卒中/TIA患者的hsCRP水平与主要不良心血管事件(MACE)独立相关。但也有孟德尔随机化研究认为,CRP不太可能是引起动脉粥样硬化发病机制的原因。因此,CRP与卒中复发的关系可能反映了上游IL-1β–IL-6轴信号传导。

白介素-6

一项全基因组关联研究(GWAS)表明,IL-6信号下调(类似于IL-6受体的药物阻断)与缺血性卒中风险降低11%有关,大动脉和小血管卒中的影响更大(减少29%),但与心源性栓塞性卒中无关。在无血管病史的人群中,循环IL-6与首次卒中独立相关。升高的IL-6可预测颈动脉粥样硬化斑块的严重性、脆弱性和进展。关于循环IL-6与卒中后复发之间的关系,初步研究报告了相互矛盾的结论。然而,在BISC的IPD数据中,IL-6再次独立地与MACE和复发性卒中相关,而与静脉切开术的时间或卒中的严重程度无关。

单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)

MCP-1[也称为趋化因子(C-C基序)配体-2(CCL2)]及其受体(CCR2)在早期斑块发育中发挥着重要作用,通过促进单核细胞内膜募集来响应促动脉粥样硬化刺激,包括低密度脂蛋白(LDL)。MCP-1水平与斑块易损性的组织病理学、临床和分子特征相关。一项对17000多例无卒中成年人的16年随访发现,MCP-1升高与卒中相关,与心血管风险因素、IL-6和CRP无关。遗传流行病学数据表明,MCP-1独立地与更高的卒中风险相关,特别是对于大动脉或心脏栓塞性卒中。然而,卒中队列仅限于两项研究,均未证明MCP-1与复发性卒中相关。虽然MCP-1是降低动脉粥样硬化斑块脆弱性的希望靶点,但仍需进一步研究进行佐证。

肿瘤坏死因子-α

TNF-α是一种强效的促炎细胞因子,其受体在多种细胞类型中广泛表达,促进多种炎症细胞因子的激活。TNF-α通过增加内皮对其他炎症细胞、单核细胞和脂质颗粒的渗透性并激活MMP-9的产生,有助于动脉粥样硬化的发展。对30000例无心血管疾病的个体进行的孟德尔随机化分析表明,基因预测的TNF-α水平与缺血性卒中和冠心病的风险增加有关。一项纳入29项人群研究的荟萃分析显示,TNF-α含量与心肌梗死和心血管死亡的风险增加呈剂量依赖性相关。但另有研究认为,TNF-α与老年人缺血性卒中无关。

临床实践中的炎症标志物

在测量炎症标志物前,有几个问题值得进一步研究。首先,需要阐明炎症标志物的个体内变异在卒中后未来风险预测中的作用。其次,抗炎疗法对炎症标志物的影响尚不完全清楚。第三,采血时间可能影响生物标志物浓度。尽管蛋白质组学研究数据表明,炎症标志物对卒中有广泛的外周免疫反应,但许多炎症特征在卒中后数月至数年内仍显著升高,因此仍需进一步解释卒中后炎症标志物升高的临床原因。

不确定潜能的克隆性造血

不确定潜能克隆性造血(CHIP)指在无血液系统恶性肿瘤、发育不良或细胞减少证据的个体中,由于克隆性扩增造血干细胞的存在,导致罹患白血病。由于突变过程的积累,CHIP的患病率随年龄增长而增加。研究显示,CHIP独立地与心血管事件风险增加两倍有关,这可能与CHIP通过引发单核细胞释放过多的炎性细胞因子增加血管风险有关。CHIP小鼠模型显示,动脉粥样硬化病变形成加速,炎症蛋白广泛上调。

CHIP也与首次卒中风险增加有关。一项针对卒中患者的前瞻性队列研究中,41%的患者有体细胞突变,CHIP的存在与左心耳卒中和白质病变有关。CHIP患者具有更高的促炎蛋白(包括IL-6和hsCRP)且复发血管事件的风险更高。有趣的是,IL-6受体的一种常见变体的存在缓解了这种关联,已知该变体会损害IL-6信号传导,表明这些体细胞突变可能增强IL-6-CRP轴刺激,并介导其促动脉粥样硬化作用。此外,也有研究认为,动脉粥样硬化的存在可能会加速克隆性造血。相关研究将髓系中体细胞突变积累与残余血管风险增加联系起来,而这种关联似乎由炎症和动脉粥样硬化的相互作用循环驱动。

小结

动物实验、遗传学研究、流行病学数据和斑块成像研究均表明,炎症与动脉粥样硬化性卒中有关。神经成像技术支持神经炎症在脑小血管疾病血脑屏障功能障碍中的作用。全身炎症过程促进心房心脏病、偶发性和复发性心房颤动。尽管一些炎症标志物与卒中后复发有关,但IL-6和hsCRP是目前最有希望识别血管风险增加患者的标志物。

SVN:系统性红斑狼疮患者中风风险的十年跟踪调查

![]() 0

2024-04-09

点击查看

0

2024-04-09

点击查看

卒中计划早期诊断评分表(ASPECTS评分)

![]() 0

2024-04-09

点击查看

0

2024-04-09

点击查看

【协和医学杂志】卒中后中枢性疼痛的诊断及治疗进展

![]() 0

2024-04-22

点击查看

0

2024-04-22

点击查看

Stroke:非心肌栓塞性急性缺血性卒中的出血转化——一项卒中磁共振成像分析研究

![]() 0

2024-05-05

点击查看

0

2024-05-05

点击查看

STTT:中山大学附黄辉团队揭示血小板和亚甲基四氢叶酸还原酶 C677T基因型对叶酸预防脑卒中疗效的影响

![]() 0

2024-05-13

点击查看

0

2024-05-13

点击查看

Annals of Neurology:2000-2020 年中风复发和复发后死亡率趋势的性别差异

![]() 0

2024-05-20

点击查看

0

2024-05-20

点击查看